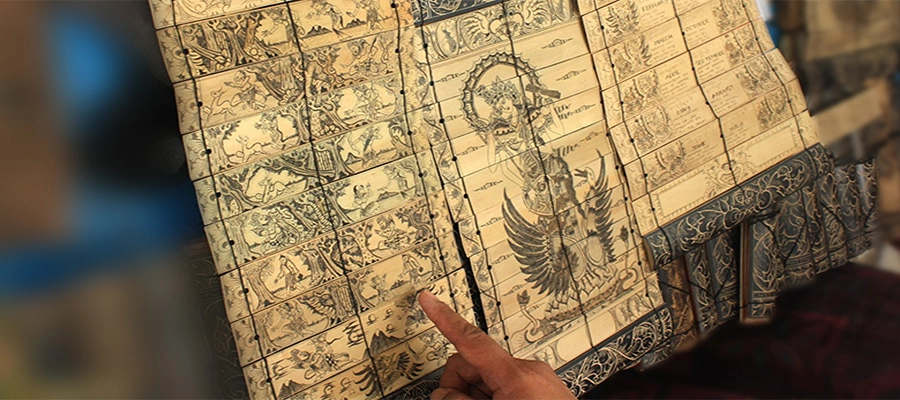

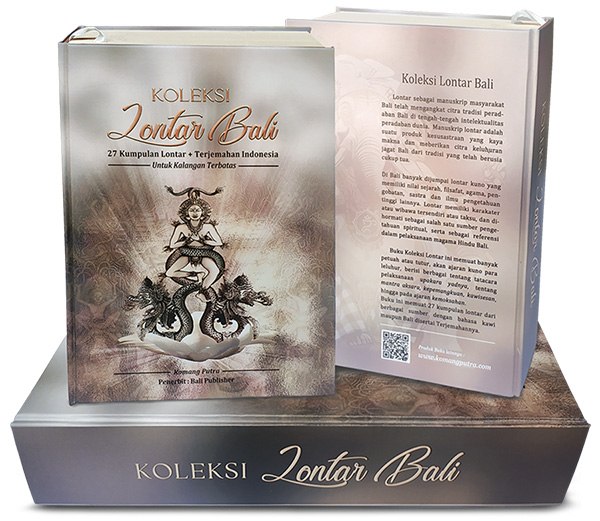

Lontar sebagai manuskrip masyarakat Bali telah mengangkat citra tradisi peradaban Bali di tengah-tengah intelektualitas peradaban dunia. Manuskrip lontar adalah suatu produk budaya Bali yang kaya makna dan meberikan citra keluhuran dan keunggulan jagat pemikiran masyarakat Bali yang melahirkannya.

Warisan dan tradisi lontar telah berusia cukup tua. Di Bali banyak dijumpai lontar yang berumur tua yang memiliki nilai sejarah, filsafat, agama, pengobatan, sastra, dan ilmu pengetahuan tinggi lainnya.

Pewarisan tradisi lontar di Bali berlanjut dari generasi ke generasi. Sebagai tradisi yang hidup manuskrip lontar Bali didukung bahan-bahan baku yang cukup, penulisan lontar yang masih berlangsung, kegiatan pembacaan yang masih semarak, dan penelitian teks naskah lontar yang semakin meningkat.

Klasifikasi manuskrip lontar telah dapat memberikan citra wujud fisik peradaban berkarakter naskah lontar yang ada di Bali. Wujud fisik naskah lontar yang disebut pengetahuan-pengetahuan lain oleh kalangan peneliti pernaskahan di Bali dikelompokkan karena menguraikan pengetahuan tertentu, seperti :

- Pengetahuan kearsitekturan, diberi nama Astakosali, Astakosala, Asthabhumi, Wiswakarma, dan yang lain.

- Lontar memuat kode etik arsitektur tradisional seperti Dharmaning Sangging, dan yang berhubungan dengan upacara penyucian bangunan seperti lontar Pamlaspas.

- Naskah leksikografi dan tata bahasa seperti lontar Adiswara, Ekalavya, Kretabasa, Suksmabasa, Cantakaparwa, Dasanama, atau pun ada yang memakai judul Krakah seperti Krakah Sastra, Krakah Modre dan yang lainnya.

- Lontar Ekalawya dan Dasanama tidak saja memuat daftar kata, tetapi malah memuat sejumlah makna sinonim. Sedangkan lontar Krakah antara lain memuat uraian beserta makna dari suatu istilah dalam naskah-naskah tertentu.

Naskah hukum juga ditemukan dalam dunia lontar di Bali. Beberapa yang penting adalah lontar Adigama, Dewagama, Kutara Manawa, Purwadhigama. Lontar lontar hukum yang lebih banyak bercorak Bali di antaranya Kretasima, Kretasima Subak, Paswara, dan awig-awig.

Lontar yang memuat pengetahuan astronomi biasanya memakai judul Wariga dan Sundari. Lontar jenis ini banyak dijumpai. Banyak menguraikan masalah-masalah pertanian seperti penentuan iklim, hari baik atau buruk untuk suatu pekerjaan, sampai dengan penentuan hari-hari baik untuk upacara keagamaan.

Lontar-lontar yang ada di Bali umumnya bercorak Siwaistik, adalah sebagai berikut :

- Lontar-lontar Tattwa. Lontar-lontar jenis ini memuat ajaran Ketuhanan, di samping itu juga ajaran tentang penciptaan alam semesta, ajaran tentang Kalepasan dan sebagainya. Lontar yang tergolong jenis ini antara lain: 1) Bhuwanakosa, 2) Ganapatitattwa, 3) Jñanasiddhanta, 4) Bhuwana Sangksepa, 5) Sang Hyang Mahajñana, 6) Tattwajñana/Jñanatattwa, 7) Wrhaspati Tattwa, 8) Siwagama, 9) Siwatattwa, 10) Gong Besi, 11) Purwabhumi Kamulan, dan lain-lain.

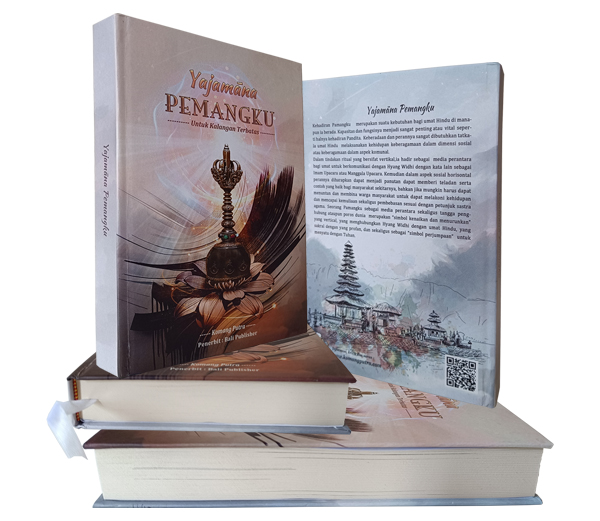

- Lontar-lontar Sesana (Etika). Lontar-lontar jenis ini berisi ajaran tentang etika, kebijakan tuntunan untuk menjadi orang dharma sadhu, dan yang termasuk jenis lontar ini yaitu : 1) Sarasamuscaya, 2) Slokantara, 3) Siwasasana, 4) Wratisasana, 5) Silakrama, 6) Jñana Prakreti, 7) Pancasikşa, 8) Rsi Sasana, 9) Putra Sasana, dan lain-lain

- Lontar-Lontar Yajña. Lontar-lontar tentang yañja banyak sekali jenisnya. Umumnya lontar ini berisi petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan yajña (korban suci), baik mengenai jenis banten atau sesajennya, perlengkapannya dan sebagainya.

- Lontar-lontar Puja. Lontar-lontar puja erat sekali kaitannya dengan lontar-lontar Yajña. Kalau lontar Yajna berisi petunjuk-petunjuk pelaksanaan Yajna, maka lontar puja berisi puja untuk menghantarkan Yajña dalam upacara agama. Lontar-lontar ini juga dijadikan pegangan oleh para Wiku/Pedanda pada waktu memuja dan muput upacara agama. Lontar lontar Puja ini antara lain1) Weda Parikrama, 2) Surya Sewana, 3) Arghapatra, 4) Puja Ksatrya, 5) Puja Mamukur, 6) Kajang Pitra Puja, 7) Kusumadewa, 8) Catur Weda Sirah, (9) Puja Pasang Lingga, 10) Argha Patha, dan lain-lain.